リフォームとリノベーションの違い

リフォームとリノベーションは混同されやすいですが、両者には違いがあります。

中古マンションをリノベーションする魅力

中古マンションを購入し、リノベーションしてから暮らすことには、さまざまな魅力があります。費用は通常の中古マンション購入よりかさみますが、新築よりは安く、理想の暮らしを実現しやすくなるでしょう。中古マンションをリノベーションする3つの魅力を紹介します。

理想の間取りと立地を両立できる

中古マンションをリノベーションすることで、理想の間取りと立地を両立しやすくなります。新築マンションは今風の間取りの物件も多く、内装もきれいです。しかし、いい立地にはすでに中古マンションが建っているため、好立地の物件は少ないでしょう。

中古マンションには好立地の物件も多いですが、前の住人の使用感が気になるかもしれませんし、間取りや内装も少し前時代的に感じるかもしれません。

まずは立地にこだわって購入候補を決め、間取りや内装は後から変えられるので、理想の間取りも立地も諦めずに済むでしょう。

物件を探しやすくなる

先述のように、中古マンションをリノベーションすることで、中古と新築のいいとこ取りができます。「立地はいいんだけど、間取りや内装がちょっと古いな…」という不満は、リノベーションで解消できます。

リノベーションを前提とすることで、「今の間取りや内装」を気にしなくて済むでしょう。間取りや内装が原因で候補から外していた物件を、購入候補に加えられるようになり、立地にこだわった物件選びができるでしょう。

新築よりも低コスト

リノベーションを前提とする場合、工事費の分、中古マンションを購入してそのまま住むよりも費用がかかるでしょう。

しかし、それでも新築マンションよりは低コストになることが多いです。リノベーションにより間取りも内装も新しくしてしまえば、室内は新築マンションと変わらない状態になります。

リノベーション前提なら、見た目や設備の古さはあまり気にならないでしょう。古くて汚い代わりに安いマンションも購入候補になるため、物件購入費も抑えられます。

中古マンションをリノベーションするときの注意点

リノベーションを前提とする場合、通常の中古マンション以上にさまざまなことに気をつけなければなりません。費用の節約や満足度の向上に大切な、リノベーションならではの注意点を4つ紹介します。

費用がかさみやすい

リノベーションを前提とする場合、通常の中古マンション購入よりも費用がかさみやすいです。古い代わりに安い物件も購入候補となるため、物件購入費は抑えられるかもしれません。

しかし、リノベーション費用だけでも1,000万~1,500万円はかかるでしょう。リノベーションのプランが決まるまで、工事にかかる費用も確定しません。予定よりもリノベーション費用が膨らんでしまうこともありえます。「物件購入費+リノベーション費用」の総額は、中古マンションを買ってそのまま住むよりも高くなるでしょう。

引越しまでに時間がかかる

通常の中古マンション購入では、引渡し後すぐに、新居での暮らしを始められます。しかし、リノベーションをする場合、工事が終わるまで新居での暮らしを始められません。引越しまでには、それなりの時間と手間がかかるでしょう。

購入したマンションで暮らしながら工事を進められることもありますが、騒音や人の出入りが気になるかもしれませんし、工事中の部屋には荷物を運び入れられません。工事と荷解きを完全に終わらせ、生活が落ち着くまでには、数ヵ月はかかるでしょう。

参考までに、リノベーションには「表層リノベーション」と「スケルトンリノベーション」があり、間取り変更をするとなるとスケルトンリノベーションを選ぶことになります。この場合、設計と工事で3ヵ月ずつかかることが多く、合計で6~7ヵ月は新居での暮らしができないことになります(2つのリノベーションの詳細は後述します)。

耐震性や築年数に要注意

室内はリノベーションで新しくできますが、共有部分やマンション全体の構造部分には手を加えられません。リノベーション前提でも、マンションの築年数や耐震性はしっかりチェックしましょう。

築年数が上がるほど、マンションの価値は低くなっていき、構造部分は劣化していきます。老朽化が進めば修繕積立金は高くなっていきますし、計画にない大規模修繕のために、一時金が徴収されることもあります。修繕積立金の額や将来売却する可能性も踏まえ、どのくらいの築年数帯の物件を買うのか考えましょう。

耐震性を判断するためにも、築年数は重要です。マンション(鉄筋コンクリート造の建物)の耐震基準は1981年に改正されました。そのため、1981年付近のマンションは、新耐震と旧耐震のどちらで建てられているのか判断が難しいです。詳しくは後述しますが、不安なら売主や不動産会社に聞いてみるのがいちばんでしょう。

住宅ローンの借り入れ期間や金額に注意

古くて安い物件も候補になるとはいえ、リノベーション費用がかかる分、やはり通常の中古マンション購入よりは費用がかさみます。住宅ローンの借り入れ期間や金額には、より慎重になるべきでしょう。

最近では中古マンションの購入費とリノベーション費を一本化できる住宅ローンも増えてきましたが、引渡しまでにリノベーションの契約書や見積書を提出しなければならないことも多く、利用のハードルは高いです。

住宅ローンとリノベーションローンを併用する場合、支払日や残債の管理が煩雑になりますし、リノベーションローンは金利が高く返済期間が短い傾向にあります。リノベーション費用を組み込める住宅ローンを探すこと、余裕をもった資金計画を立てることを意識したいです。

2種類のリノベーション

リノベーションには自由度が低い代わりにコストも低い「表層リノベーション」と、コストや時間はかかるが自由度の高い「スケルトンリノベーション」があります。それぞれの違いや、どんなケースにおすすめなのかを解説します。

表層リノベーション

表層リノベーションでは、内装材や「キッチン」「トイレ」「浴室」「洗面」などの設備など、目に見える部分だけを新しくします。間取り変更や、壁や天井の内側にある「見えない部分の設備」を新しくすることはできませんが、その分コストは低いです。

300万~500万円もあれば目に見える部分はきれいにできるでしょう。比較的築浅の物件や、間取りは気に入っているが使用感やインテリアが気になる物件などにおすすめです。

スケルトンリノベーション

スケルトンリノベーションは、今ある内装をすべて撤去した後、全く新しい間取りと内装を造ることです。室内を一度骨組みだけの状態にするので、間取り変更もできますし、壁や天井の内側の「見えない部分の設備」も新しくできます。

自由度は高いものの、コストと時間はかかります。60㎡のマンションをスケルトンリノベーションするには1,000万~1,500万円ほどかかるといわれていますし、設計と工事で3ヵ月ずつ、計6ヵ月ほどのリノベーション期間を見たおきたいです。

リノベーション用の中古マンションはどう選ぶ?

リノベーション用の物件選びは、通常の中古マンション購入とは異なります。通常の中古マンション購入の注意点も意識しながら、次のようなことに気をつけましょう。

築年数は15~20年がおすすめ

リノベーション用の中古マンションには、築15~20年のものがおすすめです。築浅の物件は価格が高く、リノベーション費用もかかることを考えると避けたいです。リノベーションにより室内はきれいになるので、築浅物件を選ぶメリットも薄いでしょう。

マンションの価値は築25年で新築の半分ほどになるため、「築25年以上の物件がいいのでは?」と感じる人もいるはずです。築25年以上の物件はたしかに安く買えますが、マンション全体の老朽化が進んでいて、修繕積立金が割高なことも多いです。修繕積立金は築年数が上がるほど高くなる傾向にあり、計画にない大規模修繕があると、一時金が徴収されることもあります。

購入費用と修繕積立金のバランスを考えると、築15~20年の物件がおすすめです。

耐震基準のチェックポイント

一般的に、マンションの耐震基準は築年数から判断できます。ただ、耐震基準が改正された1981年付近の物件は、築年数だけでは耐震基準がわかりません。

マンションをはじめとする鉄筋コンクリート造の建物の耐震基準は、1981年6月1日に改正されました。それより前の基準は「旧耐震」、それ以降の基準を「新耐震」は呼ばれます。

耐震基準は竣工のタイミングではなく、確認申請のタイミングのものが適用されることも覚えておきましょう。例えば1981年6月10日(新耐震のタイミング)に竣工されたマンションでも、確認申請が1980年6月10日(休耐震のタイミング)であれば、旧耐震で建てられているかもしれません。

1981年付近に竣工したマンションを買う場合は、築年数だけでは耐震基準を判断できません。不動産会社や売主に確認し、新耐震の物件を選びましょう。

コストカットのためには、改装前の物件がおすすめ

リノベーションを前提とするなら、コストカットのために改装前の物件を選びましょう。リフォームやリノベーションがすでにされている物件は、その工事費が価格に上乗せされています。工事費全額を上乗せしている物件は少ないかもしれませんが、同じ築年数帯の物件よりも割高なのはたしかでしょう。

自分でリノベーションをするのなら、築年数や耐震基準はチェックすべきですが、購入時点の汚れや使用感を気にする必要はありません。室内状態の悪い物件ほど安い傾向にあり、リノベーションに向いています。

共用部の設備や管理状態で、暮らしの満足度は変わる

リノベーション前提で考えるとき、見落としやすいのが「共有部分の設備や管理状態」です。共有部分にどんな設備があるのか、きちんと管理されているかで、暮らしの満足度は変わるでしょう。

例えば「エントランスや玄関に宅配ボックスはあるか」「エントランスにポストがある場合、カギはついているか」「オートロックなのか、誰でも入れるのか」などのポイントは要チェックです。

購入価格は割高になりますが、共有のジムや大浴場、ワークスペースなどがあるマンションもあります。ジム通いをしている人、リモートワークが多くカフェなどで仕事をすることも多い人なら、このような共有スペースがあるマンションもおすすめです。

共有部分の管理状態は、修繕積立金の額にもかかわってきます。日頃全くメンテナンスされていないようなマンションは、老朽化も早いでしょう。築年数のわりに劣化がひどいようなマンションだと、同じ築年数帯のマンションより、修繕積立金が割高になるかもしれません。

将来の負担を考え、修繕計画や積立金もチェック

修繕計画や積立金もしっかりチェックしないと、購入価格は安くとも、維持費の高いマンションを選んでしまうかもしれません。修繕積立金は築年数が上がるほど高くなっていきますし、日頃から手入れされていないマンションは老朽化も早いでしょう。

修繕積立金は毎月支払うもので、長く住むほど支払い総額もかさんでいきます。購入価格だけでマンションを選ぶのではなく、リノベーション費や修繕積立金のことも踏まえた、トータルで見たときにお得な物件を選びましょう。

自由な間取りを重視するなら物件の構造も要チェック

リノベーションをすれば、何でも自由に変えられるわけではありません。マンションの構造には「ラーメン構造」と「壁式構造」があり、壁式構造はリノベーションの自由度が低いです。間取り変更を考えているなら、ラーメン構造を選びましょう。

管理規約で素材や設備に縛りがうまれることも

自由にリノベーションをするためには構造だけでなく、マンションの管理規約もチェックしましょう。規約によっては、使える内装材や設備の移動に制限がうまれることもあります。

特に禁止事項は要チェックで、無垢材のような自然素材の使用が禁止されていたり、給排水管や電気配線などの設備を移動できなかったりということもあります。

窓やベランダは専有部分に見えますが、じつは共有部分です。窓は外観に影響を与える部分ですし、ベランダは避難経路としてほかの住人が使う可能性もあります。これらは基本的にリノベーションできないですが、窓枠や窓ガラスを断熱性の高いものに変えるくらいなら、認められることもあります。

まずは大まかなリノベーションプランを決め、管理規約をチェックしたり管理会社・組合に確認したりして、プランを実現できるマンションを選びましょう。

リノベーションした中古マンションで暮らすまでの流れ

リノベーションした中古マンションで暮らすまでには、表層リノベーションで数週間~1ヵ月ほど、スケルトンリノベーションで6~7ヵ月ほどかかると考えておきましょう。物件購入から引越し完了までの流れを9つのステップに分け、それぞれ何に気をつければいいのか紹介します。

STEP1.予算を決める

物件を探したりリノベーションプランを考えたりする前に、まずは予算を決めましょう。

全体でどのくらいの費用をかけられるのか、ローンを組むとして毎月どのくらい返済し、何年かけて完済するのかを考えます。物件購入費とリノベーション費のバランスをどうするのかも、考えなくてはなりません。

リノベーションの費用はプランが決まるまで確定せず、購入したマンションの劣化度合いにより必要な工事は変わってきます。工事費の見通しは立てづらいので、物件購入費はなるべく抑え、リノベーション部分の融通がきくようにましょう。

リノベーションにかかる費用は、内容に応じて大きく差が出ます。リフォーム費用の平均は584万円(築年数10年以上~15年未満)です。費用は、築年数が古くなるごとに安くなる傾向にあります。

やりたいことを全部実現してしまうと、とてつもない額になってしまうリスクが高いです。

費用に制限がある方は以下のようなポイントを決めておくと、希望の予算でリノベーションが実現できるでしょう。

・予算の上限

・希望の優先順位

・現状の不満点

・譲れないポイント

STEP2.建物や立地の条件を決める

予算を決めたら、建物の立地や部屋の条件を考えましょう。リノベーション前提であるため、既存の間取りや使用感は気にしなくて構いません。ただし、広さや構造、管理規約など、リノベーションプランが実現できるかはチェックしましょう。

予算内で条件に合う物件が見つからないなら、立地や建物の条件をグレードダウンするか、予算を増やすかしなければなりません。ローン返済がリスクを考えると予算アップはおすすめできないので、条件の中で妥協できる部分を探しましょう。

STEP3.リノベーションのイメージを固める

購入物件の条件が決まったら、リノベーションのイメージを固めていきましょう。マンションの構造によっては理想の間取りを実現できないかもしれませんし、管理規約により使いたい素材が使えないこともあります。リノベーション後のイメージを固め、それを実現できる物件を探さなければなりません。

STEP4.中古マンションを探す

リノベーションのイメージが固まったら、それを実現できる中古マンションを探しましょう。まずは立地と広さに焦点をあて、予算内で条件に合った物件を探します。いくつか候補を選べたら、それぞれの構造や管理規約をチェックし、リノベーションプランを実現できない物件を外していきます。

STEP5.施工業者と同行して内見をする

条件に合った候補が決まったら、できればリノベーションを依頼する施工業者と同行し、内見をしましょう。希望するリノベーションを実現できそうか、プロの目で確かめてもらえば安心です。

内見時は部屋の様子だけでなく、近隣環境や共有部分もチェックしましょう。特に大切なのが、上階と両隣の部屋の生活音と、近隣トラブルです。これらは暮らし始めるまでなかなかわからないことなので、不動産会社や売主に確認してみましょう。

STEP6.リノベーションのプランを確定する

内見し、物件を購入したら、リノベーションプランを確定させましょう。リノベーションを依頼する業者に現場調査をしてもらい、どんな工事が必要で費用はどのくらいかかるのか、見積もりを出してもらいます。設計には3ヵ月ほどかかることが多く、その後に工事が始まります。

STEP7.各種工事が始まる

リノベーションの工事にも3ヵ月ほどかかります。スケルトンリノベーションの場合、工事中は旧居や仮住まいで暮らすことになります。工事期間中に暮らす場所、荷物を置いておく場所について、あらかじめ考えておきましょう。

STEP8.引越しをする

リノベーションが完了したら、引渡しを受け、仮住まいや旧居から引越しましょう。この際、リノベーション会社と施主による検査を行い、問題がなければ引渡しとなります。問題がある場合は是正工事を行い、解消後に引渡しを受けることになります。

STEP9.仮住まいを引き払う、旧居を売却する

リノベーション後の新居に引越したら、仮住まいで暮らしていた場合、その物件を引き払います。旧居を売らず、工事完了までそこで暮らしていた場合は、旧居の売却活動を始めます。

売却活動では高く売ることも大切ですが、スピード感も意識しましょう。たとえ住んでいなくても、旧居を所有している限り、管理費や修繕積立金、固定資産税がかかります。旧居と新居で支払いが二重になるため、生活が圧迫されやすく、家計管理も煩雑になります。

中古マンションのリノベーションにかかる費用

中古マンションのリノベーションでは、物件の購入費やリノベーション費だけでなく、不動産売買にともなう税金や手数料などもかかります。どんな費用がどのくらいかかるのか把握し、余裕のある資金計画を立てましょう。

中古マンションの購入費

リノベーションする中古マンションの購入費です。リノベーション費用は予算の見通しが立てづらいため、物件価格はなるべく抑え、余裕をつくりましょう。

ただ、いくら安くても築年数の古すぎる物件は、修繕積立金が割高なのでおすすめできません。築15~20年、古くても築25年を少し越えたくらいの物件を選びましょう。

リノベーションの費用

スケルトンリノベーションで1,000万~1,500万円ほど、表層リノベーションで300万~500万円ほどの費用がかかると考えておきましょう。購入した物件の状態により、リノベーション費用が思っていたより膨らむこともあります。

予算オーバーになりそうでも、妥協できる部分を探し、当初の資金計画は崩さない方がいいでしょう。「少しくらいなら大丈夫」「家はずっと使うものだし、多少お金を払ってでもいいものにしたい」と思うかもしれませんが、借りられる額と返せる額は違います。

今と同じ経済力を維持できる保証もないので、リスクは最小限にすべきです。

各種税金と手数料

不動産の売買にともない、次のような税金・手数料がかかります。これらの費用も計算に入れ、余裕のある資金計画を立てましょう。

| 仲介手数料 | (購入価格の3%+6万円)+消費税(上限) 新居の購入と旧居の売却、それぞれにかかる |

| 印紙税 |

収入印紙の購入代として2万円ほど 新居の購入と旧居の売却、それぞれにかかる |

| 抵当権の抹消 | 司法書士に依頼する場合で2万5,000円ほど 旧居の売却でかかる |

| 不動産取得税 | (固定資産税評価額ー控除額)×0.04 新居の購入でかかる、軽減税率あり |

| 登録免許税 | 評価額に対し、土地2%、建物0.2% 新居の購入でかかる、軽減税率あり |

| 登記手数料 | 司法書士に依頼する場合で10万円ほど 新居の購入でかかる |

| 各種保険料・保証料 | 住宅ローンの保証料と、融資の条件となる保険への加入料 新居の購入でかかる |

仮住まいや引越しの費用がかさむことも

リノベーションの工事が終わるまで仮住まいで暮らす場合、家賃や引越し費用などがかさんでいきます。仮住まいに賃貸物件を選べば、月々の家賃だけでなく敷金・礼金がかかります。

マンスリーマンションの方が安く済むことが多いですが、家具は備え付けであるため、新居に持っていく家具はレンタル倉庫などに預けることになるでしょう。

一時的に実家で暮らす方法もありますが、それでも引越しの手間と費用は2回分です。

リノベーションを依頼する会社の選び方

リノベーションをすることで暮らしに変化が生まれるため、慎重に行いたいものです。

リノベーションを依頼する会社はどのように選ぶべきなのでしょうか。リノベーションを依頼する会社を選ぶ3つのポイントを解説します。

リノベーション会社の業種を見極める

まずはリノベーション会社の業種を見極めましょう。リノベーションと一言に言っても、不動産会社、設計事務所、工務店、リフォーム会社、リノベーション専門会社などさまざまな業種があります。

自分がしたいリノベーションがどのようなものなのか、しっかりと見極めたうえで選ぶようにしましょう。

好みのデザインかどうか、実績や施工事例を確認する

自分がしたいリノベーションを具体的にイメージし、同じような実績が豊富にある会社を選びましょう。どれだけ技術が高いリノベーション会社であっても、好みのデザインでなければ本末転倒です。

好みのデザインかどうかは気になるリノベーション会社が公開している実績や施工事例を確認するのが重要です。

また、どうしても依頼したいリノベーション会社があるのであれば、実現したいリノベーションデザインが実現可能か相談しながら進められると納得のいく仕上がりになるでしょう。

フォロー体制が備わっているか確認する

フォロー体制の備わっているリノベーション会社を選ぶのも重要です。どんなリノベーションがしたいのか、1から100まで決まっているのであれば問題はないかもしれません。

しかし、どのようなリノベーションがしたいのか、どんなデザインにするべきなのか自身では決めきれない方も少なくありません。

このような方は、希望をデザインに起こしてくれるフォロー体制の整っているリノベーション会社を選べると安心です。

費用のかさみやすいリノベーションだからこそ、節約のための工夫を

購入した中古マンションにそのまま引越すよりも、リノベーションをしてから引越す方が、費用はかさみやすいです。

リノベーション分の費用がかかるのは当然として、工事中の仮住まいや荷物の預け先が必要になることも多いです。工事費を住宅ローンに組み込まず、リノベーションローンを組む場合、金利も割高になる傾向にあります。

何かと費用のかさむリノベーションだからこそ、節約のための工夫は大切です。費用を抑えるための6つのコツを紹介します。

相場や適正価格はしっかりチェック

物件購入費もリノベーション費も、相場と適正価格をしっかりチェックしましょう。リサーチ不足で購入物件や工務店を選んでしまうと、割高な見積もりを出されても気づけません。相場を調べ、相見積もりを取ることで、適正価格を把握できます。

特にリフォーム費用の相見積もりを取ることは大切です。予算と他社の見積もりを見せながら交渉することで、多少の値引きをしてもらえることもあります。

暮らし心地が悪くなるため、無理なコストカットは禁物ですが、下げられる費用を下げる意識は大切です。

仮住まいのいらない買い先行がおすすめ

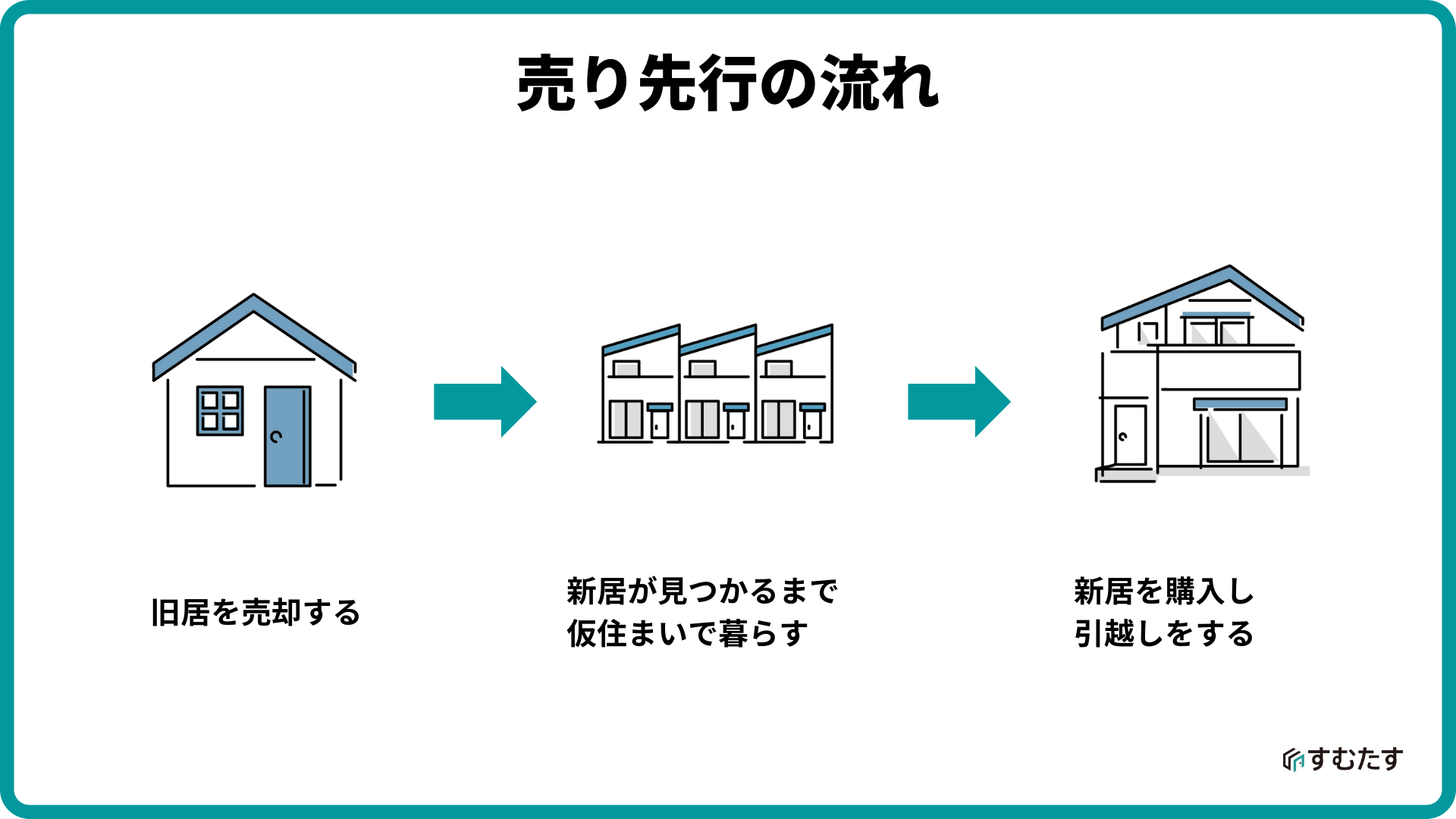

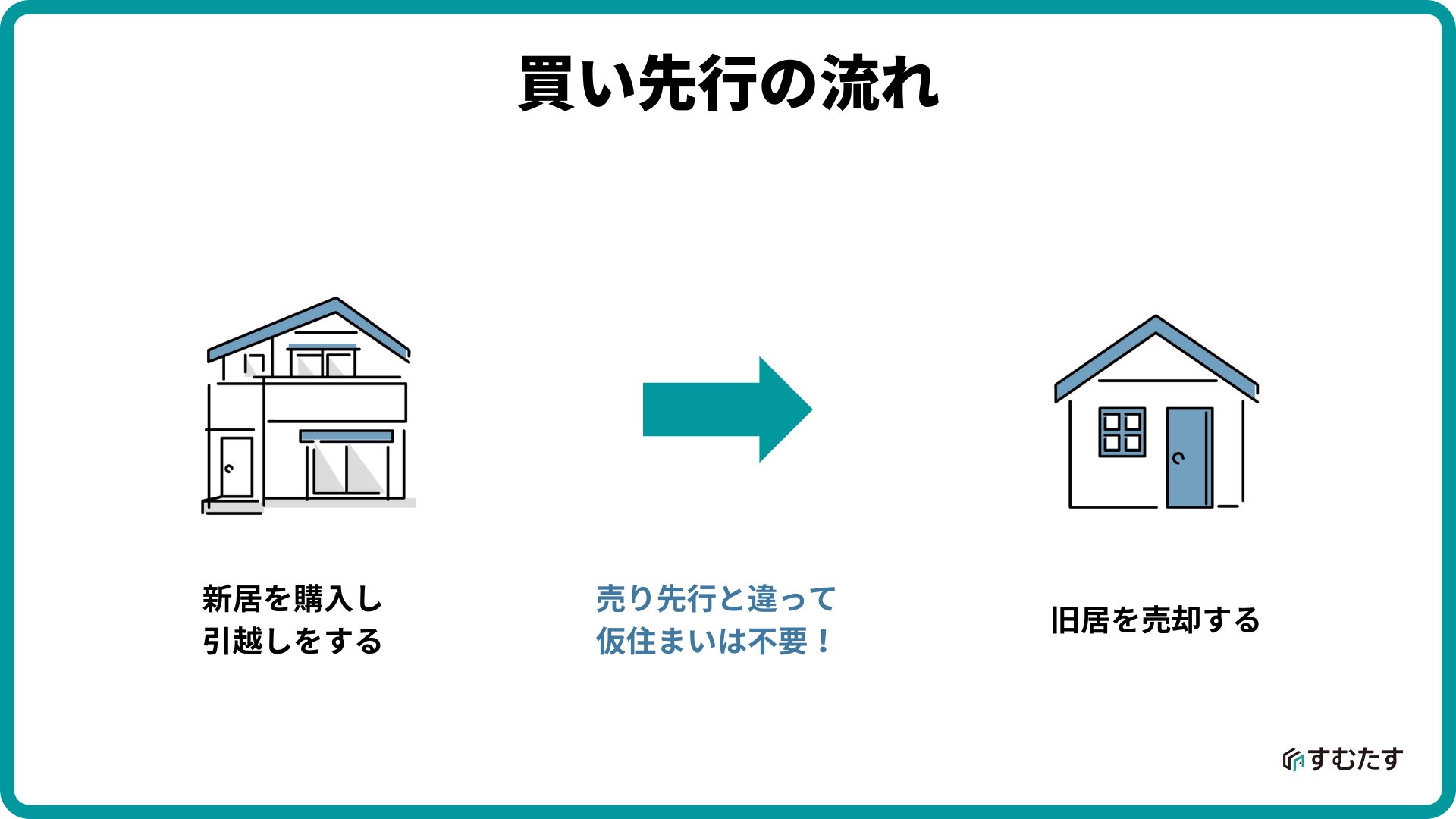

旧居を手放し新居へと引越す「住み替え」には、「売り先行」と「買い先行」があります。

売り先行とは、旧居を売ってから新居を購入する方法です。旧居の売却価格が確定しているため予算が組みやすく、売却益を新居購入・リノベーションの頭金にあてることもできます。ただ、一時的に家がない状態になるため、仮住まいを用意しなくてはなりません。

買い先行とは、新居を買ってから旧居を売却する方法です。新居をリノベーションをする場合、工事が終わってから旧居を手放すことになるでしょう。仮住まいが必要ないのはメリットですが、新居購入の時点で旧居の売却価格が確定しないため、資金計画は慎重に立てなければなりません。

旧居売却までは管理費や修繕積立金、固定資産税も旧居と新居の二重でかかるため、スピーディーな売却が重要です。買い先行で進めるなら、すぐに売却できる「買取」も検討しておきましょう。

水回りを移動させない

リノベーションの中でも、水回りの移動や新設には費用がかかります。水回りを移動させた位置によっては、下の階や両隣の部屋との騒音トラブルの原因にもなりえます(例えば下の階の寝室の真上にトイレを設置してしまうと、夜間に水を流す音が気になるかもしれません)。

コストカットのためにも、トラブルを避けるためにも、水回りの移動は避けた方がいいでしょう。

キッチンのグレードは抑えて

リノベーションでありがちなのが、「せっかくだから良い家で暮らしたい」と、あれもこれもと要素を上乗せしてしまうことです。

特にキッチンはグレードによる価格差が大きいです。システムキッチン本体のみなら50万円~で済みますが、ハイグレード商品を選んだりオプションをいくつも付けたりすると、200万円近くになることもあります。

「友人を招いてホームパーティーを開くことが多い」「休日は家族みんなで料理をする」といった理由があるならお金をかける価値はありますが、そうでないならグレードを抑えた方がいいでしょう。

おすすめは工務店の標準仕様の製品で、同じグレードの他製品と比べ、安価に購入できます。

浴室はユニットバスがお得

浴室もなるべくコストカットしたい部分です。イチからオリジナルの浴室を造る「在来工法」は魅力的かもしれませんが、コストがかかりますし、メンテナンスも大変でしょう。

ユニットバスなら安価ですし、壁や床、天井の間のつなぎ目がないため、水漏れも起こりづらいです。

特注や造作の建具は「こだわりポイント」だけに

特注や造作の建具・家具はリノベーションの満足度を高めてくれますが、やはりコストがかかります。造るとしても、よく使う箇所やこだわりたい場所だけに留めておきましょう。

コストを抑えて家具を造作するなら、シンプルな構造の家具がおすすめです。

例えば造り付けの棚や机は構造がシンプルで、大工さんでも造れます。引き出し付きのような複雑な家具は、家具屋へのオーダーメイドとなり、価格も高くなりやすいです。

また、洗面台は低コストで凝ったデザインのものを用意しやすいので、インテリアのアクセントとしておすすめです。

中古マンションのリノベーションでは”計画”が大切!コストを抑えて理想の暮らしを実現するには?

本記事では、中古マンションのリノベーションついて解説しました。

リノベーションは通常の中古マンション購入より費用がかさみますが、工夫次第では理想の暮らしを最も実現しやすい手段になるため、リノベーションを検討されている方は、この記事で解説した内容を元に理想な住まいを作っていきましょう。

しかし一方で、リノベーションに対する不安がある方も多いと思います。特に初めての方は実際にどのくらいの費用がかかるのか、どのくらいで全てが終わるのかなど様々な疑問が浮かんでくるはずです。

そんな時はぜひ一度すむたすにご相談ください。すむたすはお客様に合った最適な選択肢をご提示させていただくことをお約束します。

「できるだけ楽に活動を進めたい」「そもそも何から準備すればよいか分からず不安だ」という方は、まずはお気軽にご相談ください。